lettres de la campagne

Georges Hugnet au coeur du livre.

Georges Hugnet est de ceux-là. Sans doute il n'est pas des surréalistes majeurs, et son oeuvre ne s'impose pas comme essentielle. Pourtant, il figure en bonne place dans l'Histoire du surréalisme ( voir Maurice Nadeau). Souvent signataire des tracs véhéments que le groupe éditait et qui participaient largement à leur réputation. Pourtant, par nature, l'homme est moins celui d'un combat que d'une vision artisanale de l'art.

J'ai souvenir d'être allé le voir dans un appartement du Montparnasse dont il était un fidèle (ce devait être du côté de la rue de la Gaité). Du temps de sa vie de "combat" il partageait avec Jeanne Bucher le petit hôtel particulier, où cette dernière avait sa galerie (et quelle galerie, on en reparlera) à l'étage, lui au rez- de- chaussée.

J'ai souvenir d'un petit jardin, mal entretenu, qui séparait cette petite enclave d'allure provinciale, du boulevard (Montparnasse) presque au croisement de la rue de Vaugirard.

Georges Hugnet était libraire-éditeur-relieur, c'est à dire au coeur de la vie matérielle du livre, à son approche la plus sensible, la plus décisive pour en faire une oeuvre d'art. Ce qui sera le cas avec lui.

Son oeuvre poétique est jalonnée par des rencontres, des collaborations devenues mythiques.

Pour son premier recueil c'est Max Jacob qui l'illustre. Suivront: "Enfance" illustré par Miro, "Onan" (Dali), "La septième face du dé" ( Marcel Duchamp), "La Hampe de l'imaginaire (Oscar Dominguez), "La chevelure" (Tanguy), "Une écriture lisible" (Kurt Seligman), Oeillades ciselées en branche (Hans Bellmer), "Non Vouloir" (Miro), "Au dépens des mots" (Valentine Hugo), "La Femme facile" (Henri Goetz et Christine Boumeester), "Non vouloir" (Picasso), "La sphère de sable" (Arp), "La nappe du Catalan" (Cocteau), "Les revenants futurs" (Picasso), "L'aventure dada" (Man Ray) (qui est déjà un livre de souvenirs) . Et ce ne sont là que quelques exemples tirés d'une bibliographie impressionnante.

Homme du livre il est aussi collagiste, peintre à ses heures.

Dubuffet exalte la matière.

Il replace l'homme au coeur de son univers du commun, ayant compris (et fait comprendre) qu'il y a aussi du merveilleux dans le banal.

-Regardez comme cette terre est savoureuse, chatoyante, elle porte en elle le souvenir de sa prodigieuse aventure. Après tout, nous y venons bien tard sur cette terre, elle a connu maintes épreuves, maintes métamorphoses, elle se donne à nous moins dans son innocence que son expérience. Il faut la gagner.

Alors on griffe, on balafre, on tempête, on agresse comme dans une histoire d'amour impossible. Et l'on aborde cette forme d'humour qui est celle du désespoir qui se transforme en rire, en grimace, en provocation.

Dubuffet a jeté une bombe dans la tempérance qui était le propre de l'art français (comme Picasso mais moins en interrogeant l'histoire de l'art que la réalité elle-même, brute, immédiate).

Par inclinaison intellectuelle et sa logique, Dubuffet ira du côté de l'art de naïfs. Non pas ceux qui dessinent de travers parce qu'ils ne savent pas dessiner, mais ceux qui s'inventent des mondes rien que pour eux. Où ils s'enlisent, se perdent, s'émerveillent.

Commentaires

1. saintsonge le 06-02-2011 à 05:48:25 (site)

ah, j'ai un p'tit bémol avec ce peintre, même de très bon matin comme cet instant où je découvre votre billet, car je l'ai toujours perçu s'étant "servi" justement du côté "naïf" de...Chaissac, c'est un humble avis de néophyte, bien sûr.... Le bon dimanche, c'est encore un tableau de Soulages que ce ciel du matin finistérien : tout est noir, donc lumineux !

2. sorel le 06-02-2011 à 14:07:48

C'est exact. Mais il sait en tirer des forces que Chaissac n'explore pas. Il est trop enfermé dans ses fantasmes. Dubuffet c'est une usine non pas un artisanat.

Soulages dans le ciel ! Il y a pire. Bon dimanche.

3. saintsonge le 06-02-2011 à 15:13:25

C'est que le ciel de ce matin était d'un noir façon Soulages !

La vraie Alice.

Lewis Carroll excuse ce qui chez tout autre aurait conduit à des problèmes généralement traités devant les tribunaux. Ajoutera-t-on que Charles Dodgson est certainement mort vierge, toute la force de son désir s'étant muée en art, en poésie.

C'est bien à la fois l'ambiguïté et la force poétique de son entreprise qui échappe aux normes (donc aux lois) et s'immisce dans un univers autrement interdit. Son oeuvre s'appuie sur l'enfance et à elle s'adresse. Ne la lit-on pas par effraction, ou pour retrouver une fraîcheur partout ailleurs interdire, avec de surcroît une dose d'humour qui est de tous les âges.

Donnant une dimension universelle à son oeuvre et transformant son personnage en icône : celle de la fantaisie, d'une quête qui est au coeur de toute adolescence.

Commentaires

1. saintsonge le 05-02-2011 à 11:45:53 (site)

C'est ma foi vrai qu'elle prend ici une fière attitude d'aguicheuse...., à la "merveille" du désir non voulu ; ça me fait dire que Perrault n'avait pas d'enfants non plus.... Bonne journée, ici : tout gris, mais d'un gris religieux, suite au Blanc du Mont, et Chamoniard !...

La Révolution Surréaliste, un explosif.

Fête du corps, libération des moeurs, audace des attitudes, et mise en place de nouvelles "valeurs" celles dont ils héritaient s'étant discréditées dans l'enfer de la guerre.

Le surréalisme vient à point, piloté par des intellectuels (André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon), qui avaient vécus l'Histoire dans ses marges (ils en revenaient), mais frappés, et déterminés à changer le cap, les règles et les références.

Le surréalisme est un point de ralliement. Outre les manifestations diverses qui le placent dans une société en ébullition, des publications en balisent les données culturelles, créatrices. Tous les arts sont concernés.

Une revue, qui est un instrument de combat, se doit d'être largement ouverte à ceux qui s'engagent dans le sillage d'une pensée qu'André Breton coordonne, définissant ses territoires, collationnant ses modèles.

La Révolution surréaliste se présente comme une revue scientifique (sobriété de la mise en page, rigueur de la maquette) et pourtant c'est un explosif.

La société y est revue à la ferveur d'une liberté de l'esprit, une audace imaginative, une reprise en main de la littérature (et de la peinture) selon des principes nouveaux, qui visent à puiser dans l'inconscient, lever les corps aux forces de l'esprit libéré de toutes contraintes.

Commentaires

1. Saintsonge le 04-02-2011 à 18:15:32

Il y a ici une "Révolution" de l'image, il n'y a plus d'image, la votre, ici même, disparue de dessous l'article, du moins est-elle invisible !... Je suis déjà enceint d'un autre livre, à peine de retour du Mont-Blanc !... Je crois que des "entités" sont entrés en mon espace de création, mon corps... Renversant ? Troublant ? Inspirant , à titre gracieux ?.. Je suis en bonne écriture, je le sais...contrairement à d'autres manuscrits , à l'allant difficile....

Max Ernst chasse le Snark.

Cette manière de construire un texte en s'appuyant sur un bout de phrase (égarée), de celui-ci, peut faire penser à Raymond Roussel qui meuble ses poèmes en les articulant sur des rimes. L'histoire vient d'elle-même.

Lewis Carroll est, lui aussi, fasciné par la mécanique des mots (leurs sous entendus) et va construire son récit sur la trame des mots.

C'est l'histoire de la chasse (donnée dans le titre) d'un animal étrange, le Snark . Une bande de personnages improbables (un garçon d'étage, un banquier, un marchand de bonnets, un courtier, un boulanger) s'embarque sur un navire pour aller à la recherche d'un animal dont on ne sait rien (le snark) qui s'avère n'être qu'un vulgaire "boojum".

Mais comme l'aurait affirmé Nietzsche : "le but c'est le chemin". Ulysse en est le modèle, la chasse au Snark, une version loufoque, où Lewis Carroll multiplie les mots insensés, les formules insolites, les jeux de mots sans doute codés (on parlera d'une inspiration du jeu d'échec, ce qui est à la fois l'histoire de la trame du texte et contient le mot échec qui clôt l'aventure). Ne pas ignorer que Lewis Carroll, quand il est Charles Lutdwige Dogson, est professeur de mathématiques

Perte d'identité ici, échec final là, le poème serait la recherche du bonheur. N'en sacrifie-t-il pas d'emblée l'existence en plongeant dans l'abîme de l'absurde.

Le cheminement ne menant à rien, qu'une méprise, comme l'oubli va gommer l'existence d'un personnage.

André Breton dans sa recherche des ancêtres du surréalisme ne pouvait ignorer cette entreprise aussi étrange que parfaite en sa construction. Comme ces mécaniques absurdes qu'inventait Alfred Jarry ou que va visualiser le sculpteur Tinguely. Dans la foulée, Max Ernst ne pouvait rater l'occasion de faire jouer son humour dévastateur, ses folies imaginatives. Il en fut un illustrateur inspiré.

Commentaires

1. saintsonge le 04-02-2011 à 03:46:24 (site)

De très bon matin, à lire votre billet sous le ciel étoilé, vous m'apprenez le "Snark" comme d'une langue étrangère ou d'un nom d'animal étrange, selon ; le dessin me plaît beaucoup !!... La nuit aussi a perdu sa "piste aux étoiles", le Cirque du Monde est fermé, clos sur lui-même;... Ca m'effraie ces bouleversements Magrébins, moi qui ai visité le Musée du Caire, l' Egypte, qui ai descendu le Nil, vu les Trésors des Pyramides, qui suis passé par le Maroc, la Tunisie même, enjoué, je vois ce chamboulement façon "Snark" , ça m'interroge et m'effraie... ce qui me place hors-sujet, du coup, ici...."La Beauté sauvera le monde"....(ah, il se serait trompé , Dostoeivski ?)

2. saintsonge le 04-02-2011 à 03:46:28 (site)

De très bon matin, à lire votre billet sous le ciel étoilé, vous m'apprenez le "Snark" comme d'une langue étrangère ou d'un nom d'animal étrange, selon ; le dessin me plaît beaucoup !!... La nuit aussi a perdu sa "piste aux étoiles", le Cirque du Monde est fermé, clos sur lui-même;... Ca m'effraie ces bouleversements Magrébins, moi qui ai visité le Musée du Caire, l' Egypte, qui ai descendu le Nil, vu les Trésors des Pyramides, qui suis passé par le Maroc, la Tunisie même, enjoué, je vois ce chamboulement façon "Snark" , ça m'interroge et m'effraie... ce qui me place hors-sujet, du coup, ici...."La Beauté sauvera le monde"....(ah, il se serait trompé , Dostoeivski ?)

3. Saintsonge le 04-02-2011 à 18:17:29

TIENS, au fait, il faut lire :

- J'ai remonté le Nil, puisqu'il s'agit du seul fleuve terrestre qu'on ne descend pas... Tiens bis, un bug a publié deux fois ma réponse antérieure ! Effet du "Snark" ?

Delacroix au Luxembourg.

Le jardin du Luxembourg tient du square de quartier, avec ses habitués. Gide, en sa jeunesse, portant cape et chapeau à bord plat, y cherchait son Nathanaël, ou les jeunes pervers des Faux-monnayeurs tout en draguant les jeunes éphèbes de l'Ecole Alsacienne.

Delacroix donc, secret, tout entier dans son sujet, non sans noter le rythme des saisons qui fait vibrer le jardin comme un être vivant. On le voit des salles du Palais (la bilbliothèque) où il travaille à une tempétueuse décoration. Peut-être transporte-il avec lui, jusque dans ses pérégrinations champêtres, ses rêves d'Orient et de splendeurs mythologiques. Il se sera arrêté, un moment, au bord d'une allée, et donné du relief à ses rêves. Sinon qu'un autre (le sculpteur Dalou) se sera empressé de leur offrir une réalité un peu affolée, bien étrangère aux promeneurs d'aujourd'hui qui regardent ce groupe échevelé comme une simple borne, sans toujours savoir quel en est le thème. Des gamins s'en servent comme point de ralliement, jetant en vrac leurs cartables dans les fourrés, et qui vont, à quelques pas de là, improviser (bien que ce soit interdit), une partie de foot-ball dont ils inventent les règles. Ce sont toujours des rêves qui se fondent dans le bronze et s'offrent aux caprices des pigeons.

Commentaires

1. harfang le 03-02-2011 à 16:38:00 (site)

pauvre Jules Dalou, complètement effacé par l'écrasante notoriété de Rodin, cet ami qui lui a fait de l'ombre. Pourtant il se débrouillait pas mal, non ?

A voir dans le même jardin Le Triomphe de Silène par le même sculpteur.

Montaigne en sa tour.

Un amateur en somme. Dont le génie fut d'ouvrir le monde des mots aux sensations les plus intimes, à moins que ce ne soit le contraire. Trouver les mots qui cernent les plus infimes sensations et, surtout, leur donner un sens, un ordre, une application au quotidien.

Et puis on découvre peu à peu qu'il fut au contraire un grand voyageur. Du coup notre vision de son écriture change radicalement. Ecrivait-il à l'auberge. Ecartant les mets et les vaisselles de la table, il faisait une place pour ses cahiers et dans la vacarme ambiant il poussait toujours plus loin l'aventure des mots, à moins que ce fut à cheval, dans le rythme de la marche. Ce qui ne correspond guère à son style si élégant et apaisé. Alors le mystère demeure.

Comment concilier l'action et l'écriture, et ici l'écriture et le mouvement.

C'était rassurant de l'imaginer dans sa tour, contemplant l'étendue des champs qui l'entouraient, et sur le papier faire éclore les élans de sa pensée. On imagine une vie paisible, toute entière tournée vers l'excellence de chaque instant, une culture de l'esprit qui passe par le silence ( sinon la musique au matin pour la qualité de l'éveil !).

Commentaires

1. harfang le 03-02-2011 à 16:23:54 (site)

je l'ai visité... elle a bien failli disparaître sous une tonne de patates. Et oui elle a servi de grenier à pommes de terre.

C'était bien émouvant tout de même, et on peut voir encore quelques maximes.

Henri Mahé proche de Céline.

Il va vers ceux qui partagent avec lui le goût du "populaire", une violence des sentiments et une ardeur stylistique qui échappe aux diktats des théoriciens et autres historiens de l'art.

Ce sont presque des relations de bistros, une fraternité de la fête.

Gen Paul en est le plus significatif exemple, mais pas le seul. Moins connu, encore qu'il apparaît assez souvent dans les romans de Céline : Henri Mahé. Personnage hors normes, qui vivait sur une péniche (La Malamoa), dans un Paris qui flambait de ses feux les plus fous (les "Années Folles"). Il n'est pas dans des expositions qui font l'histoire de l'art "en train de se faire", mais dans les marges, les occasions amicales. Et plutôt porté (où sollicité) vers les décors des lieux de plaisirs. Dont les cinémas (Elysée-Gaumont, Rex, Biarritz, Paramount), les bals et lieux de spectacles (Balajo, Moulin Rouge) ou encore le Normandie.

Familier du monde du cinéma il fait des apparitions dans quelques films bien oubliés.

Céline le souhaitait pour illustrer le" Voyage au bout de la nuit". Mais le résultat déplaît à l'éditeur Denoël qui trouve les planches "trop sinistres".

Watteau n'est pas Marivaux.

La femme y est présente, mais plus sentimentale que délurée. Entraînée malgré elle dans des complications sentimentales dont Marivaux va se faire le subtil analyste.

Mais l'homme de plume semble plus engagé dans un constat qui annonce la femme des temps à venir. Elle va gagner, avec la Révolution, une nouvelle reconnaissance, et le XIX° siècle avancera sur la scène les femmes fatales et les femmes damnées.

La modernité de Marivaux l'emporte sur celle de Watteau qui est un admirable chef d'orchestre de la lumière et des oraisons végétales, mais avec une pointe de mélancolie qui fera un bon fabuleux avec le Romantisme.

Marivaux, inventeur du marivaudage, est plus direct en ses constats en dépit du jeu scénique qui fait tout l'attrait de son entreprise.

Tout le théâtre qui suivra se revendiquera de ses personnages avec ses caprices, ses quiproquos, ses délicieuses futilités.

PAB invite Picasso.

A son tour PAB demande à Picasso de créer des illustrations pour certains des livres qu'il éditait, dont l'étonnant "poème perpétuel" de Tristan Tzara.

Dès lors, comme il s'attache à Dubuffet, en lui offrant une totale liberté de s'exprimer, PAB mesure l'ampleur de l'imaginaire graphique de Picasso et peut se lancer dans une aventure éditoriale novatrice.

Les rapports de Picasso avec la poésie passent par le graphisme. Il reste dessinateur jusque dans la transcription du mot, et celui-ci devient un dessin. Volubile, narquois, souvent baroque.

Un château fantôme pour Diderot.

Diderot, homme charnière, mais dans la totale intégrité des idées qu'il avance, et comme l'oracle d'une nouvelle société.

Sa pensée s'élabore, se fortifie, dans le climat ardent des Salons (madame de Tencin, madame Goeffrin), avant de trouver son support le plus positif dans la compagnie de madame d'Epinay et de son ami d'Holbach au château de La Chevrette et celui du Grandval.

De ce dernier il ne reste pas grand chose, qu'un bâtiment annexe (la ferme ?) où sans doute erre encore son fantôme.

Commentaires

1. Saintsonge le 30-01-2011 à 21:28:00 (site)

Du site de La Chaumière Chamoniarde où je loge six jours, je vous envoie un signe tout intellectuellement amical et spirituellement doux (par les neiges éternelles du Mont-Blanc) ! Nullement "fataliste", je redonne à mon cerveau gauche qui s'endormait sur douarnenez-tréboul toute la vigueur optimiste qui lui manquait "prends" -les paysages - "et lis"-les, lui entonne à pleins poumons, l'air est à -1°c, mon ami, et je revis au chant de l'Arve qui roucoule par la ville aux deux côtés , encerclé par les flancs des monts qui semblent nous écraser (d'où s'étaient-ils rencontrés, ceux-là, non les monts, mais Diderot et d' Holbach dont j'ai le livre à la maison louée par celle qui n'aime pas Le Fragonard en tapisserie de son entrée de corridor, vous savez...?) Les "fantômes" hantent-ils les vallées ?..

Je pense bien à vous au bord des neiges éternelles... AH ! Quel dépaysement, ce dont j'avais grand besoin, suite à tous ces revers....qui rendraient "fatalistes" pour le coup, Jacques étant mon deuxième prénom...

2. sorel le 30-01-2011 à 23:27:59

On va faire léger. Je suis heureux de vous voir avec cette énergie de l'esprit (quel côté du cerveau) qui vagabonde en sortant de sa cellule. Moi j'aime bien la cellule, mais n'est-ce-pas un sas (?) avant la mort ? On verra pour les questions ensuite.

3. saintsonge le 02-02-2011 à 23:17:09

J'ajoute alors que Georges est mon troisième prénom, puisque me revoici de retour , à l'instant, au Pays de Perros..., près du cimetière, puisque vous m'étonnez à évoquer la camarde.... J'ai essuyé plus de dix heures de voyages, et je viens de pondre l'article pour demain, si vous y allez voir... : impossible vie sans titre d'existence (John CAGE à l'appui), cela répondrait-il à vos quelques peu angoissants soucis de là-haut (vous savez, j'ai vu la Paix du Monde qui nous attends, j'en suis persuadé : ce ne sont que des strates d'intensité intuitives sur des nappes immobiles dans le calque de l'air, là où nous allons, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort, il y a la jouissance puis l'oubli...., le vent frais d'un -20 dans le grand soleil, rassurez-vous, j'ai vu pour vous.... Nous y serons bien....)

Baudelaire à la lecture.

Quand Courbet fait son portrait il retrouve pratiquement la même pose, et dans l'exercice de la lecture encore "enfermé". Il faudrait peut-être s'attarder sur cette constance, et s'interroger sur l'idée que Courbet assignait à son ami un rôle qui l'écartait autant du monde que de l'action.

S'il le met au coin, Courbet peut, soit vouloir l'écarter de l'aventure picturale qu'il propose (mais n'est-ce pas le nier), soit le protéger, peu payé en retour, Baudelaire ne jetant même pas un coup d'oeil au tableau qui est le centre de l'action proposée par Courbet, alors que la plupart des personnages (ceux qui font parti du clan des intellectuels) sont au contraire attentifs aux gestes du peintre, à la théâtralité proposée (quelque peu emphatique !)

On sait que les rapports du peintre et du poète ont été tumultueux. D'ailleurs ils sont de nature si opposés. Courbet hâbleur, pérorant, sûr de lui, Baudelaire, blessé, écartelé entre le rôle du dandy et l'éternel fugitif (de la misère ).

Leur point commun : la fréquentation des cafés. L'un y apostrophe les gens, claironne, l'autre sans doute encore à l'écart, plongé dans la lecture.

Commentaires

1. Saintsonge le 27-01-2011 à 14:15:03

En moins "étudiant attardé", j'avais cette attitude à l'hôtel Larvor le Gouestre de Levallois-Perret, où je logeais... Je donne encore peut-être de l'éternel étudiant. La Vie nous peint ainsi...Serai absent de la blogosphère cinq , six jours, je fais ma B.A, accompagnant un couple octogénaire qui a besoin d'un "porteur" - de bagages (non estudiantins) - jusqu'à... Chamonix, ah l'escapade au pied levé, soudain !...

Baudelaire traduit Edgar Poe.

Avec les Histoires extraordinaires il semble que la coulée fut plus naturelle, plus évidente qu'avec les Aventures d'Arthur Gordon Pyn, le seul roman achevé d'Edgar Poe. Voulu pour être un roman populaire, un temps présenté comme un témoignage, il rencontre une audience médiocre, et il est évident que Baudelaire, l'abordant, se montre un instant sceptique (peut-être rétif !), bien qu'il se reprenne après en affirmant qu'il y voyait un grand roman.

Il s'inscrit dans la tradition du roman d'aventure, plein de bruit et de fureur. Mais on peut en faire une lecture symbolique, comme ce sera le cas de Moby Dick et Melville. On peut aussi y voir une parenté (une préfiguration) de ce type de roman qui en cache un autre, et doit être lu au second degré. Ainsi en est-il de Jules Verne, explorateur de territoires qui côtoient les mythes, ce qui explique que Gaston Bachelard ait, lui aussi, abordé le texte de Poe-Baudelaire, pour en faire une lecture en profondeur.

Commentaires

1. Saintsonge le 26-01-2011 à 11:20:20 (site)

Livre renié par l'auteur, toutefois !... Ne dit-on pas aussi : traduction = trahison ?

C'est la seule réserve que j'émets sur le Beau de L'air dont j'apprécie toujours le côté saphique et ténébreux des Fleurs (de l'âme ? Avez-vous remarqué : il y a le mot "mal" dans celui de "l'am"(e) ?..

Je vous ai placé mon brouillon " T " , aujourd'hui, pour répondre aussi à l' "aménagement" de ma construction de la Vie des Hauts G. (un roman , qui a changé de titre depuis, d'ailleurs , inédit comme de mille entendus ! placé dans mes cartons...) Le ciel a la tristesse profonde de n'être pas bleu, ce jour doux pourtant... Le vent, de faible contenance. Lumière fade. Et moi qui pense à la stupidité des éditeurs, parfois, très frileux (comme au temps de Baudelaire dont j'aimais dire que le poulet mal assis n'est pas cuit aujourd'hui encore mais aussi coriace que celui goûté dans Tintin par une bulle qui l'annonce, dans un désert, je crois : "ah, coriace, ce poulet !"...) Bien à votre cité...

Pierre André Benoit à Ribaute les Tavernes.

Poète (discret) il s'offrait de modestes éditions raffinées, tant chez lui l'élégance du papier, de la typographie, ne se confondait pas avec une idée de luxe.

Il avait du luxe une notion qui devait être celle des moines en des temps où l'univers de la prière était aussi celui de la plus grande beauté des formes (architecture, livres, chants, rites). D'ailleurs il y avait quelque chose du moine (défroqué) chez lui. Une onction dans le débit des mots (entrecoupés par des rires homériques), une gestuelle arrondie (un rien précieuse). On l'aimait pour s'être enfermé dans cette personnalité à nulle autre semblable. Qui trouvait justement, dans la belle maison de Ribaute, son cadre idéal.

Commentaires

1. Saintsonge le 26-01-2011 à 11:40:57 (site)

S'il avait tout du moine, alors nous eûmes pu commencer une "confrèrie", j'ai l'aspect hésychaste, ici !

Cocteau vu par Picabia.

C'est son brio même qui le condamne aux yeux des autres.

A quoi s'ajoute dans le portrait de Picabia la morphologie nullement avenante de sa silhouette. On n'est pas loin de la caricature. Mais la caricature, on le sait, détecte la vérité cachée.

Commentaires

1. saintsonge le 26-01-2011 à 08:41:06

Qu'aurait pensé Cocteau de la Faute à Voltaire par qui je dois ce nouvel échec à l'ambition d'une heureuse publication aux éditions Hachette ? Difficile, n'est-il pas, d'entrer dans le milieu - il porte bien son nom, celui-là ! - Littéraire , là, pas de mon fait, mais la faute à Voltaire, je me ramasse le nez dans le ruisseau du refus (sans être Rousseauiste !), à cause de vers de son Ce qu'il faut pour être heureux : "les bons vins, les bons mots... La nuit, tenir entre deux bras / Le tendre objet que notre coeur adore/ Le caresser, s'endormir dans ses bras / Et, le matin, recommencer encore...." (PS / Je ne suis pas du matin, en plus !)

Cher M. Delporte (Saint-Songe)

Je suis désolé de na pas vous avoir répondu le jeudi car nous étions passablement surchargés et j’ai été obligé de sortir du bureau pour régler des affaires.

Le poème de Voltaire a été refusé parce qu’il contient des propos traitant du vin et du sexe (les 2 dernières strophes).

Encore une fois merci

Cordialement

Serge Gélalian

Editeur

Hachette Antoine SAL

2. sorel le 26-01-2011 à 10:12:35 (site)

Oui, je vous l'accorde, totalement ridicule. Mais c'est la faute à Voltaire, il est trop moderne pour nous (pour eux). Bonne journée quand même.

Chez madame Geoffrin.

Bourgeoise avant tout, et point impressionnée par les ducs, égoïste et soucieuse de son bien être avant tout, madame Geoffrin s'impose pourtant comme l'un des esprits forts de son temps. Ouvrant son salon (374 rue Saint Honoré) elle poursuit la quête culturelle d'une jeune fille qui ne savait pas grand chose mais saura tenir tête aux esprits les plus affinés de son temps. Chez elle se pressent tous ceux qui courent les salons comme des étapes indispensables à leur carrière (ne sont-ce pas ces dames tenant Salon qui font les entrées à l'Académie française ). Moins mondaine que marraine, jusqu'à sermonner son petit monde.

Horace Walpole, cet anglais distingué qui faisait son "grand tour" et jouait le rôle d'ambassadeur entre les souverains et les mondains, notait " Elle a une manière de reprendre qui me charme. Je n'ai jamais vu, depuis que j'existe, personne qui attaque si au vif les défauts, les vanités, les faux airs de chacun."

Autour d'elle ce ne sont que gronderies, fâcheries et réconciliations dans un climat à la Greuze. C'est bien dans l'esprit de son temps, entre la sentimentalité excessive de Rousseau et le scientisme exigent de d'Alembert et Diderot. Et dans la foulée Montesquieu croise Marivaux. Le souvenir de la Perse et les galanteries de Marianne.

Côté peinture, il y aura La Tour mais surtout Hubert Robert qui se fait le chroniqueur complice de son intimité avec l'irascible dame. Pages tendres qui disent bien qu'au delà du grand esprit qui se déploie dans son salon il y a une vie en coulisses. Plus modeste, dans le vrai du quotidien. On n'est plus chez Greuze.

Chez madame Lambert.

Il en avait autant que son ami Fontenelle, mais plus galant et porté à la futilité du spectacle, surtout quand il se donnait sur la scène (l'Opéra). Ne lui doit-on pas "l'Europe Galante", et des ballets mis en musique par Campra ou Marin Marais.

Dans le salon de la savante madame Lambert (qui ne faisait pas un usage abusif de sa particule) il rencontre Anne Dacier qui venait de traduire Homère. Lui qui ne connaissait par la grec adapte l'Iliade en supprimant ce qu'il estime être des longueurs, des répétitions et jusqu'à la grossièreté des personnages "J'ai pris la liberté de changer ce que je trouvais de désagréable".... C'est, en somme, Homère en abrégé, on dirait aujourd'hui en condensé.

Beau parleur, La Motte fréquente les cafés à la mode, dont le Procope.

Le piéton qui erre du côté de la rue de Richelieu, et aura la nostalgie de ce qu'était la Bibliothèque Nationale avant son transfert à la Bibliothèque Mitterrand (j'en suis)

iront musarder dans l'étroite rue Colbert (elle rejoint la rue Vivienne chère à Lautréamont). Un départ d'arche sur la rue signale ce qui fut le salon de madame Lambert où La Motte brillait. Ecoutons les auteurs de ce précieux petit essai sur les "Salons du XVIII°" : " (Madame Lambert) habitait l'hôtel de Nevers qui avait fait partie de l'hôtel Mazarin, aujourd'hui la Bibliothèque Nationale, et que venait de séparer la rue Colbert. La pièce de réception aménagée par madame de Lambert était construire sur l'arcade qui enjambait la rue ; de cette arcade il ne reste plus que l'amorce, et de la pièce même, une moitié seulement ; mais, tel quel, ce fragment constitue le seul cadre authentique, visible encore aujourd'hui, d'un des grands salons du siècle."

La Motte devenu aveugle, toujours galant, minaude avec l'insupportable duchesse du Maine (femme d'un bâtard de Louis XIV). Jusque sur son lit de mort il joue la comédie.

Vue sur le Grand Rex.

Fourrures et agences de voyage, papeterie (à l'ancienne) et épiceries kabyles.

La rue tiendra son nom du passage quotidien des cargaisons de poissons, venues de Boulogne sur Mer, allant vers les Halles toutes proches. Ainsi se fait la ville sur des vocations qui changent, des foules qui se déplacent, et l'on aura oublié dans les parages le trop fameux dépôt des Menus Plaisirs, où l'on entassait les décors trop encombrants des opéras qui se donnaient au palais des Tuileries et les meubles somptueux que nécessitaient les réceptions diplomatiques. Un trait sur une carte et l'on en conserve quelques bâtiments où de jeunes exaltés récitent du Shakespeare, et des filles de bonnes familles apprennent l'amour dans Racine.

On découvre une salle toujours fermée où Lizst aurait donné un concert et une église à la façon de l'ingénieur Eiffel, affinée jusque dans son clocher qui égrène les heures sur un registre grêle. Derrière une haute porte cochère encadrée par des colonnes à l'antique, se déploie une cour où les carrosses déversaient leurs lots de seigneurs outrageusement poudrés, venus rendre hommage aux hanches d'une belle coquette donnée au roi à la suite de complexes tractation où figurait l'érection d'une manière de palais qui subsiste, et l'on devine de verdoyants jardins dans des arrières qui côtoient des cours prolétaires. Un passé somptueux et un présent laborieux font bon ménage après les tumultes de la Révolution.

Des anonymes traversent la rue hors des clous, le danger est nul et la galanterie excuse de brusques changements de trottoir. On croisera Henri Heine qui a rendez vous avec Nerval, ils vont se rendre dans le minuscule appartement où la poésie change de langue en chantant toujours les mêmes rêves. Et puis Kafka est descendu à l'Hôtel (il existe toujours), qui va visiter Paris avec l'application d'un touriste moyen, non sans faire une halte sur le boulevard de Bonne Nouvelle pour acheter des brochures à un étal (c'est lui qui le dit). Passant, fantôme, Lautréamont venu en voisin, il remonte vers la gare du Nord d'où descend André Bretron aux bras de Nadja. Imaginez la rencontre, quel orage ! La rue est toujours un itinéraire amoureux pour celui qui sait lire les enseignes, marchant avec le calme de celui qui musarde.

Entre les immeubles jaillit, d'un seul élan, le minaret du Grand Rex, couronné de lumières de carnaval. Des mots chutent sur la façade comme quelque cascade sauvage. La poésie aura conquis les murs comme l'annonçaient Cendrars et Léger. Ce sont les nouvelles du soir. Elles parlent d'aventures sous les tropiques et d'un chanteur venu de très loin. Déjà les amateurs se pressent sur les trottoirs. On s'achète des rêves de fin de semaine.

Commentaires

1. saintsonge le 24-01-2011 à 13:17:16 (site)

Ah donc, voici le Grand Rex évoqué avec ma Fée Poppins !... Nadja venait de Lille, non ?.. Et, quel nom a l'hôtel où Kafka descendit, j'irais bien y voir, d'ici un mois.... Bien à vos pérégrinations mélancoliques, à cela qu'elles en font surgir le regret d'une époque révolue dont j'apprécierai toujours les cartes postales, nostalgique moi-même, voyez, nous sommes du même temps, pourrait-on dire...

PS/ Je n'ai pas voulu délibéremment placer un "brouillon", mais l'aspect d'un rendu d' "aménagement" du romanesque, en mien billet l'autre jour..

Grisaille flanelle, j'y vois presque les dessous du ciel !

2. sorel le 24-01-2011 à 14:16:10 (site)

Je n'ai pas en tête le nom de cet hôtel (il est à coté de chez moi) mais lorsque j'irai à Paris (ce qui devient rare) j'irai le noter. Bonne journée dans la grisaille.

3. saintsonge le 24-01-2011 à 15:04:12 (site)

Dans la grisaille , oui, mais finement , comme de chez "madame Lambert" ; si vous pouviez me le faire savoir avant le 21 février, j'en serai enchanté , car alors j'irai voir... Grand merci... Ai sollicité Hachette, n'ai plus de réponse alors qu'il me la prévoyait pour Jeudi !

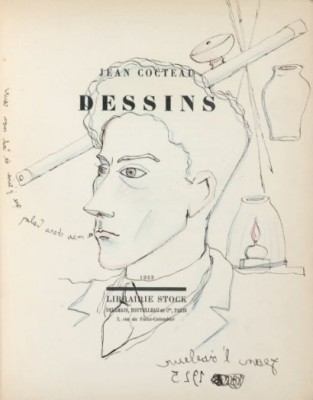

Cocteau "classique"

Ce sera la période classique de Picasso, et dans la juste adhésion de Cocteau aux mouvements oscillants de son époque, à une identique volonté de redonner une facture classique à son dessin.

Soucieux de marquer le pas, de s'inscrire dans l'Histoire, Cocteau y donne le meilleur de lui-même. Une rigueur qui fait écho à sa propre recherche poétique qui le portera d'ailleurs vers le catholicisme et des tentations monacales qui sont le juste équilibre avec les libertés de moeurs qu'il affichait volontiers.

On voit le même phénomène chez son ami Max Jacob, en repentant, opérant du côté de Saint Benoît sur Loire, quand Cocteau infléchira sa conversion dans le brouet mondain du Boeuf sur le toit. Chacun sa cellule!

Commentaires

1. saintsonge le 23-01-2011 à 17:31:48 (site)

Sur quel "Cocteau", vous répondre ?... Autoportraits Orphiques, ou ceux de Poésie ? J'adore les croqués de Parades où se glissent des Picasso, lequel fit le décor scènique (quelques spectateurs décontenancés dirent même : si j'avais su que c'était si idiot, j'aurais ramené les enfants....), Satie y ayant orchestré l'ensemble !!.. Des "Coïncidences" sont de plaisantes Cocteaugraphies de cet homme "qui se retourne" ou "s'évade" (de lui-même ?) Etes-vous allé voir l'expo Cocteau, entre le 25 Septembre 2003 et le 5 Janvier 2004, à moins que celle du Musée des beaux-arts de Montréal du 6 Mai au 29 Août 2004 vous inspira mieux ?... Je n'y fus pas, j'eusse bien voulu....

A la marée de 100 , ce dimanche, mon ressac de bonjour, je reviens d'au moins dix kilomètres de promenade solo à travers bois et plages !.... Temps serein, beau soleil (coup de chaleur au visage, qui plus est !)

Cocteau et le dormeur.

Pourtant, au delà de la méthode, c'est le sujet lui-même qui illustre le mieux sa façon de cerner l'espace suspendu, fragile, qui nourrie sa démarche, l'entraîne au coeur d'une poétique qui est un peu celle d'Alice : franchir le miroir.

Le dormeur s'abandonne à son destin et ne donne à voir qu'un corps enfermé dans ses rêves. Fascination du regardeur où peut passer l'élan furtif du désir. Le dormeur n'est il pas le meilleur navigateur qui peut nous entraîner dans son voyage. C'est, à sa manière, pour Cocteau, une façon de nous introduire dans le domaine du rêve (tant vanté par les surréalistes).

Qu'il choisisse de le faire à travers un corps aimé n'est que dans la logique de sa démarche qui liera sentiments et création, reposant toujours ses fictions sur son quotidien, ses amitiés (ses amours), la quête méthodique de la beauté.

Arp l'allusif.

Franchement engagé dans le combat de Dada, mené en étroite collaboration avec Tzara, Jean (Hans) Arp va évoluer vers un langage d'une grande souplesse, fait d'inflexions tendres, caressantes, comme si le pinceau frottait à peine le papier-support, évoquant le vol de l'oiseau (les estampes illustrant "L'extrême orientale" de Ghérasim Luca, en compagnie d'Ernst, Dorothéa Tanning, Brauner, Jacques Hérold, Matta).

De fait, le graphisme ici découle de la pratique du mot (Arp est aussi poète), en est comme une sorte de prolongement, élongation, comme l'évocation d'une sorte de respiration ample et heureuse.

Le mot a toujours compté pour lui, du mot les formes naissaient, l'accompagnaient, S'il a l'esprit de révolte il ne manque jamais de la grâce qui fait l'axe permanent de son oeuvre.

Sculpteur, créateur de relief, il associe avec une heureuse constance, fermeté de la coupe (dans les reliefs), onctuosité de la déclinaison des formes (sculpture), et le tout couronné par un humour très particulier (vient-il de l'enfance, il l'enchante !) où les mots prennent brusquement un éclat malicieux.

Dans les marges de Modiano.

Sont-ce des indices, des reports vers d'autres horizons. Il ne semble pas. Ils gagnent leur autonomie. Peut-être accompagnaient-ils une conversation (à propos du livre ?)

Ainsi dans ces pages utilitaires que sont les premières et les dernières d'un livre, a-t-on le terrain d'une nouvelle histoire à construire.

Modiano aurait aimé savoir qu'ainsi un de ses livres portait en lui la charge émotionnelle et narrative d'une nouvelle aventure des mots.

"Livret de famille", quant à lui, est assez fascinant, proposant par bribes bien détachées, comme arrachées à la mémoire, des pans du passé de l'auteur. Personnages étranges, parfois inquiétants, pittoresques, qui font la ronde dans la mémoire sans pour autant la bloquer sur une obsession, sinon de retrouver le temps passé (perdu ?).

Commentaires

1. saintsonge le 21-01-2011 à 16:10:27 (site)

Là, il fait un peu comme vous, allant par les rues de Paris ; un petit euro , ce trésor, oh le veinard que vous êtes !.. J'obtins un Alain, pour cinq, encore : en négociant ! MCMLII , chez Paul Hartman Editeur : les aventures du coeur, vous l'ai dit, il y a peu... J'aimais le voir chez Pivot, un langage aussi hachuré que silencieux, je prêtais l'oreille , attendant la suite d'une phrase, quand....euh, euh...il en commençait une autre , genre : ben , non, ...donc, parce que..., je crois, et puis...finalement non.. Intrigant, n'est-il pas ?...Ciel gris, mais soleil dans mon coeur, je suis invité à Bougival et rue Molière (1er Ar.) d'ici un mois, pour une semaine, voire plus... J'y écrirai... sur les terres Maupassantiennes, s'il en est ! Bougival !

PAB face à Dubuffet.

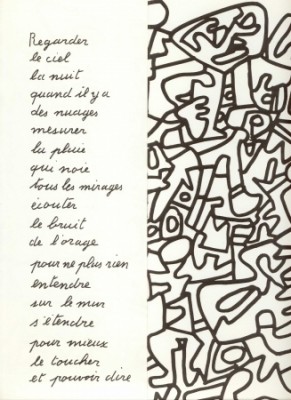

Les voici côte à côte, dans une intimité de création qui donne tout son sens aux mots les plus simples, aux formes les plus immédiates surgissant sous le crayon (comme les dessins de téléphone que l'on fait machinalement ).

Il fallait voir Pierre André Benoit écrivant. Avec un simple crayon, en accord avec cette écriture qui coule de source, simple, mesurée, tranquille en son débit et à la ressemblance des mots du poème qui dit le quotidien en ses petits mystères, sa douceur un peu inquiète. On est loin des grandes prophéties, des invectives qui taraudent les maudits, mais à "mesure d'homme" à la recherche de sa vérité.

Commentaires

1. saintsonge le 20-01-2011 à 11:21:11

Les mots semblent s'être dilués dans le dessin d'à-côté, non ?..

D'un grand ciel bleu de jour, philosophie d'avant midi.... Soleil sur la contrée. Pour pallier à la lecture de cette "courte nuit"-ci...

André Breton chez lui;

Il est des écrivains que l'on imagine mal "devant un bureau", et souvent l'aspect de ce dernier en dit long sur leur travail (Victor Hugo écrivait debout !).

Breton donc, à sa table, au milieu des objets de sa mythologie personnelle, car c'est bien l'esprit du collectionneur qu'il était, de s'entourer de ce qui nourrissait son oeuvre, en était l'écho. Vu par des peintres (Picabia, Chirico, Brauner, Max Ernst, Valentine Hugo), des civilisations lointaines dont il avait voulu percer le mystère.

C'est dans ce "bain" d'objets éclairants qu'il fomentait les plus subtils constats et les plus décisifs des pamphlets pour fustiger la bêtise, la lâcheté et toutes les tares d'une société dont il voulait reformer l'esprit.

De la rue, à cet écrin moins savant qu'inspiré, il va construire une oeuvre lumineuse, marquée par la violence amoureuse des rencontres, la force passionnée des amitiés, l'exigence de chaque instant.

N'est-ce pas le devoir du poète ?

Commentaires

1. saintsonge le 19-01-2011 à 14:35:31 (site)

Si, monsieur mon ami, pour répondre à votre question finale...

"Breton écrivait debout" (comme Henri Troyat)

Mon ami Pierre Dhainaut le rencontra, invité au 42 (rue Fontaine) , il m'en parla souvent...

Je n'ai d'amis lettrés, ici, que.... les oiseaux, les à-pics rocheux, la fougue des éléments marins, le vent, le soleil, la lune et les étoiles, tout le ciel il pleut sur moi...Je suis un féministe heureux, sauf de n'avoir pas le réel partage d'une présence d'envergure socio-éducative... Car parler ainsi que Saint-François d' Assise, in vivere deo, ça peut interroger toutefois....Sommet-abîme (mysticisme sans dieu qu'apaise et illustre "la soif d'absolu du révolté André Breton".., tiens donc..., tiens dit...!

2. Saintsonge le 19-01-2011 à 22:59:26

J'ai nouvel ordinateur, offert, je passe à la vitesse supérieure (l'écran plus large, passant de la latitude D 610 à D 620 - espérant que cela me portera meilleure chance sur la longueur du temps, d'une durée inconnue sur des faits insoupçonnés), cependant chose étrange, je ne puis plus écouter "la" musique des blogs dont le mien !... Je sais le vôtre silencieux, le terme "ami" dans mon poème récent : la lune est claire et blanche, il va pour vous, ce terme de mon texte... Bonne nuit !

On vient des étoiles.

A y penser on se prend à mesurer l'inanité de toute ambition aux seuls dimensions terrestres et l'on plaint (par exemple) les hommes politiques qui gâchent leur vie à vouloir se faire reconnaître et atteindre le pouvoir.

L'oublié de la gloire, (le discret) aura en revanche une plus juste mesure de son état et trouvera quelque consolation (en a-t-il vraiment besoin ?) dans la relativité qu'il accorde à son état.

Traînant après soi des poussières d'étoiles a-t-on besoin des hochets d'une gloire furtive, relative et somme toute sans éclat.

Un corps, même négligé par l'opinion, le regard du passant, aura en lui ce fabuleux souvenir qui fait qu'il détient le plus fabuleux paysage en ses organes, et, surtout en la mémoire (l'inconscient !) qui nous guide, nous maintient en vie.

Quand on dit de quelqu'un qu'il a la tête dans les étoiles on se trompe, il a les étoiles dans le rythme du sang qui draine ses artères, et lorsque tout cesse et que le corps s'effondre il retourne à cette infinité chaotique dont il aura préservé la saveur.

Commentaires

1. saintsonge le 19-01-2011 à 10:27:47 (site)

Hubert Reeves et moi sommes évidemment d'accord avec vous ; perspectivisme de l'aphorisme que notre vie ! Nous sommes "poussière d'étoiles", dire : - j'ai oublié mon point d'étoiles. Corps de début et de fin, dans le bain froid du monde. Nous sommes nudité. L'habit est un mensonge. "plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons dieu" (nous l'inscrivons en notre idée infinie, n'est-il pas ?)... D'un très beau soleil en ciel bleu d'Ys-ci...

2. saintsonge le 19-01-2011 à 11:49:48 (site)

que je vous glisse ici la réponse de l'éditeur Hachette (c'est lui qui visita carrément mon blog ; le connaissez-vous ?), à laquelle j'ai souscrit à votre avis du "fixe" - comment le prendra-t-il ? - :

Cher Monsieur Delporte (Saint-songe)

Je vous remercie vivement pour votre autorisation.

Le livre de français de 1ère S est destiné aux écoles du Liban conformément aux instructions officielles des 2 programmes libanais et français. Elle propose une méthode de travail adaptée

à des élèves francophones, apte à leur faire comprendre et aimer le français. Le manuel est prévu pour la rentrée 2011, aux éditions Hachette-Antoine SAL, collection DIDAC ; les dernières retouches ont lieu actuellement.

[ Hachette Antoine S.A.L. est une maison d’édition née de la collaboration entre Hachette Livre (n° 1 en Europe & n° 2 mondial) et la Librairie Antoine (la plus grande chaîne de librairies au Liban, et leader sur le marché de l’édition scolaire. En plus de ses éditions grand public, les éditions Hachette Antoine jouissent d’une expérience de plus de 15 ans dans les livres scolaire et parascolaire pour la région du Moyen-Orient ].

Bien cordialement

Serge Gélalian

Editeur

Hachette Antoine SAL

Monsu Desiderio à quatre mains.

Ils sont deux (François de Nomé et Didier Bara), tous deux originaires de Metz. C'est à Naples qu'ils se retrouvent, ne répugnant pas à collaborer sur des toiles qui développent l'extraordinaire "vision" d'un monde de cataclysmes dont ils partagent la fascination. La proximité du Vésuve et de Pompéi y est peut-être pour quelque chose. A propos de leur oeuvre Michel Onfray peut parler de la "Métaphysique des ruines", ce qui est une avancée appréciable dans la compréhension d'un travail qui relève plus de la mise à jour de fantasmes que d'une aventure purement plastique.

Pierre Seghers enfin, qui s'était intéressé à Piranèse, a, lui aussi, donné une analyse de ce travail hors normes. Le rapprochement avec Piranèse ne doit cependant pas figer notre regard, et la vision de la ruine (en tant que sujet) ne relève pas de la même philosophie. Celle de Piranèse, pour être visionnaire, s'appuie sur une réalité quotidiennement scrutée; il est une sorte de piéton de la Rome de son temps, quand le Forum était un terrain vague où errait une foule de petites gens qui avaient des rapports familiers avec les ruines et nullement inquiétantes.

Monsu Desiderio, en, revanche, invente des ruines pour traduire une étrange inquiétude, une déviance mentale qui frôle la folie et par cela même nous plonge dans une fascination vaguement morbide. On a pu évoquer des peintures "crépusculaire et volcaniques" et Pierre Seghers a parlé d'une "effervescence de fureur, une exaspération aussi grandiose que silencieuse".

Un quatre mains de schizophrènes ?

Commentaires

1. saintsonge le 18-01-2011 à 19:03:28 (site)

Je vous l'ai dit : ma soeur ignore tout des trésors messins qu'elle a sous ses yeux (en me promenant avec elle dans un parc , lui ai montré la statue de Verlaine - ah , fit-elle, savais pas...qu'il était d'ici... Bon, on avança en pas, mais guère en pensées précises (je me récitais du coup tout seul que "triste était mon âme, à cause , à cause d'une femme, je ne me suis pas consolé, bien que mon coeur s'en soit allé, et mon coeur, mon coeur, trop sensible, dit à mon âme : est-il possible ?",

- est-il possible qu'elle soit ma soeur ?

2. ooz le 19-01-2011 à 00:13:58 (site)

Vous êtes la photo du jour !

Et moi qui n'y voyais qu'une photo de la nuit

3. Jakin le 19-01-2011 à 04:31:06 (site)

Compliments pour la photo du jour et bonne continuation......

Jakinn,

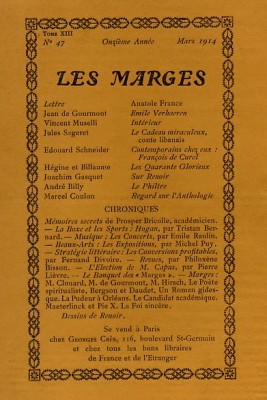

Montfort dans ses Marges.

Eugène Montfort fonde en, 1903, une "gazette littéraire", "Les Marges", dont il est, au début, pratiquement l'unique rédacteur, mais rassemblant, peu à peu, les écrivains de sa génération.

1908 est l'année de la parution d'un premier numéro de "La Nouvelle revue française" créée en collaboration avec André Gide. Il s'agissait, à travers elle, de trouver un support pour les égarés de revues disparues comme "l'Ermitage". Mais l'accord sera de courte durée. Gide, va recréer une nouvelle version de la NRF dont il dirige sans Montfort l'évolution (s'y trouvent Schlumberger, Jaques Rivière, Henri Ghéon, Jacques Copeau...) et Montfort reprend Les Marges sous sa seule direction. Le désaccord entre Eugène Montfort et Gide tenait dans une conception de la littérature, beaucoup plus audacieuse chez Gide.

Chacun dans son repaire a conduit une bataille dont l'enjeu est finalement plus celui du pouvoir que peut donner la direction d'une revue que l'esprit de celle-ci, encore que la NRF incline vers une littérature plus proche de l'avant-garde alors que la revue Les Marges ne s'éloigne pas trop de l'esprit d'un XIX° siècle dont elle prolonge les ferments, encore marquée par la vague des écrivains "fin de siècle".

En revanche sa longévité donne à Montfort une certaine légitimité dans le monde de la littérature. D'autant qu'il va être le pilote d'une monumentale histoire de la littérature de son temps. C'est "Vingt cinq ans de littérature française, tableau de la vie littéraire de 1895 à 1920", un choix montrant un homme qui porte encore le lourd héritage de son passé.

L'ayant dévorée dans mon enfance je lui trouve toutes les qualités d'une aventure vécue de l'intérieur. Elle vaut bien l'analyse des spécialistes universitaires.

Balzac en brouillon.

Du moins en est-il ainsi Proust quand, chez Balzac, ce serait plutôt la recherche d'un mot plus juste, une approche du texte comme avec une loupe mentale qui va au plus profond de ce qu'il veut dire. Aller vers le coeur du mot, donner à la phrase son sens le plus exact. Travail d'horloger qui va scruter les minuscules mécanismes qui font fonctionner l'énorme appareil qu'est le roman.

En fait, le brouillon, ici, est un territoire à féconder, au point que l'on pourrait imaginer une oeuvre construite à partir d'un texte existant, soit pour lui donner une forme différente (meilleure ?), soit pour développer certains de ses aspects et aller vers une autre aventure littéraire.

A moins de procéder comme le fait Blaise Cendrars dans "Kodak", partant des romans populaires de son ami Gustave le Rouge, choisissant des fragments pour en faire dévier le sens, leur donner l'ultime brillance de son propre génie.

Commentaires

1. saintsonge le 17-01-2011 à 18:08:50 (site)

Ici, il fait plus "tache" que fresque flaubertienne de l'autre billet, à mon humble avis de scrutateur ; le Balzac épousait ses personnages quand Flaubert en divorçait (ou était en butte avec)... Les paperolles proustiennes font franges de jeunes filles (en fleurs)...tressant ses pages.... Voir les vôtres me plairait, je les vois en architectures d'Hubert Robert, justement, non ?........Sont-ce toujours les ossuaires de l'écrivain, que ces pages raturées, griffonnées, zébrées, cisaillées, flagellées d'encre et de taches d'encre comme ces Balzaciennes-ci ?...

2. saintsonge le 18-01-2011 à 13:45:42 (site)

besoin de votre avis : le groupe Hachette de Paris a repéré mon blog duquel il veut soutirer une image d'un poème orné - tiré à part - de Voltaire que j'avais placé (ce qu'il faut pour être heureux , du 04/03/2010 , date de mon article si vous désirez la voir), ceci afin de l'insérer dans un livre de français de 1ère (question : ai-je droit d'auteur, là-dessus, ou c'est encore du tout gratuit, et je continue de ramer, sans autre job, depuis longtemps, donc finance riquiqui ? Je ne suis plus au fait du droit, que j'ai pourtant fait tout jeune...) merci, sous un ciel bleu ensoleillé...

3. sorel le 18-01-2011 à 16:18:21 (site)

Je risque de vous décevoir n'ayant pas de grandes lumière sur les problèmes de droit (quoiqu'en touchant de quoi m'offrir des cigarettes si je fumais, ce n'est pas le cas). Donc, prudence. De toutes manières ils doivent vous offrir une rémunération (un fixe !).

4. sorel le 18-01-2011 à 16:21:48 (site)

Mes brouillons sont dignes d'un mauvais élève. Point d'intérêt à les scruter, et puis suis-je vraiment un écrivain quoique que, si j'en crois notre seigneur Raymond Queneau, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Moi je le serai posthume... Ciel gris, un temps à la Verlaine.

5. saintsonge le 18-01-2011 à 18:54:04 (site)

ah, mon fils me dit le contraire (étudiant en marketing), l'image venant de mon blog, mais non de "ma main"... Bref, je suis dans le doute, maintenant. Juste souhaité un lien mentionné avec mon blog (pour la curiosité des étudiants).

Pourquoi penser "posthume", je suis de l'avis du forgeron et de Queneau : "c'est en forgeant qu'on devient forgeron ; c'est en écrivant tous les jours, qu'on devient écrivain" (après, tout est question d'univers à offrir-à-lire-à-voir)... Que seraient l'univers des peintres sans l'éclairage de vos livres (et d'aucuns) ? L'écriture à la ville ou à la campagne, est un labeur de rats - de bibliothécaire, de bibliophile, de grand lecteur (car pas d'écrivain sans un préalable de grand lecteur, ce que vous êtes toujours, à mon avis.... Si si, transmettez-moi un "brouillon", et je le placerai sur mien blog si vous rougissez de l'y engranger ici....parmi ceux de Balzac et Flaubert... J'y ai bien posé les miens, au fait.., sans réfléchir nullement à quelques retombées de reconnaissance, ce fut spontané, comme ça, allez me dis-je, faisons, et vous vîntes, voyez, si j'avais pêché par autisme de jeunesse et d'extrême timidité comme je fus, rien n'aurait été que mortellement embastillé dans mes cartons (que je n'ose pas regarder d'ailleurs, me demandant ce que je vais bien pouvoir en faire....pour un peu de beurre dans mes épinards, d'ailleurs, zut, j'ai oublié d'en acheter, du beurre ! Pas d'épinards non plus, du reste...) Bon, ben, je ne sais pas quoi faire ni vers qui me tourner, pour une main secourable... Très beau ciel d'un bleu Chagallien tout le jour, je vous en découpe une languette pour en décorer votre toit "si calme si tranquille" (hors prison, j'ose croire ! Y voyez-vous la palme, l'oiseau ?... Les toits lointains, parisiens...?... Je connais votre "ciel" !... Parfois, il est dedans mon âme....

La maison mystérieuse.

Dominant le tout, sur un piton doucement arrondi, le point d'énigme qui marque tout le paysage, lui donne son caractère mystérieux (peut-être vaguement inquiétant). Une maison, plus haute encore qu'il n'est nécessaire en l'endroit et la fait semblable à quelque tour de guet. Bergère des arbres qui à ses pieds s'assemblent (souvenons nous du "Bergère oh tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin..." que chantait Apollinaire) .

D'enthousiasme elle décide que c'est la maison de ses rêves et que là elle doit désormais vivre. Au coeur d'un monde qui frémit au moindre souffle du vent, d'un monde où le silence se mesure à son poids dans l'écoulement tranquille du temps. La paradis est-il un lieu de béatitude, loin des rumeurs et des tracas du quotidien. Un isolement volontaire et source de quiétude ?

Il est des choix radicaux comme ceux de l'endroit où se poser. Tout voyageur qui sait emprunter les petits chemins découvre, par le seul fait du hasard, ces lieux que l'on pense bénis et dévolus au déroulement d'une vie bienheureuse.

Combien de maisons abandonnées, de châteaux délabrés, ont scandés notre route tortueuse, capricieuse et source de minuscules bonheurs (celui qui se déguste sur place, dans l'urgence, et plus fort encore s'il est partagé).

photo empruntée au joli blog : Philippine.vefblog.net

Commentaires

1. saintsonge le 17-01-2011 à 10:07:03 (site)

Avec le vôtre, je visite désormais tous les jours ce merveilleux blog d'où vient cette magnifique photo - me demandant d'ailleurs, depuis votre souhait, quelle photo alliez-vous choisir dans son surprenant album -, cette maison-ci, elle me rappelle une bretonne pareille, coincée entre deux rochers, nichée sur un îlot, comme ce beau cliché.... Les montagnes me ramènent à l'escalade que je fis, 2 200 mètres pyrénéens , côté Tarbes... Cette maison est la plus "forte preuve d'indépendance", non, elle ne s'attache à rien !?.... La bonne journée sous Sélène. Temps gris mais doux, j'ai éteint le seul radiateur que j'avais allumé...depuis trois jours au moins, et garde les pieds nus...., à la pose / pause de l'écrivain.

2. philippine le 20-01-2011 à 21:15:04 (site)

bonjour , oui jolie photo et trés jolis textes, je reviendrai ! merci pour le voyage !

Monsu Desiderio.

Celle de Monsu Desiderio s'inscrit dans la lecture d'une revue médicale qui, dans les années 50, s'intéressait aux choses de l'art, mais en les présentant sous l'angle de la science. Et Monsu Desiderio était un sujet de choix, dont s'emparaient tous ceux qui se piquaient de psychanalyse. Le terrain est riche et inépuisable. En face des images avec leur teneur d'épouvante et de lumière d'apocalypse, fusait une prose qui m'était interdite tant elle abusait d'un vocabulaire qui n'était pas de mon ordinaire.

Si bien qu'il me restait la seule possibilité de naviguer dans les oeuvres sans guide et sans boussole. Ce qui était, finalement, la meilleure façon de procéder.

Voilà donc un monde qui n'est plus du notre, et si somptueux qu'on l'imagine sortant de quelque conte de fée, où le merveilleux s'accommode ici à de vastes périls, des situations d'exception, un sulfureux danger. D'où l'état de stupéfaction dans lequel il vous plonge.

On peut s'interroger sur les valeurs picturales qui y sont associées et dont procède ce qui est, avant tout, une formidable image riche en teneur imaginative mais ne spéculant pas sur la manière de peindre. D'une facture qui n'envisage que la représentation de la scène choisie sans aborder le problème propre à l'exercice même de la peinture.

Offrant, en somme, et simplement, une image. D'une lecture aisée mais spéculative.

Commentaires

1. saintsonge le 16-01-2011 à 23:57:53 (site)

Tardivement passant en ces ruines jaunâtres, n'est-ce pas là le commencement du surréalisme ?... Dix ans pour moi de psychanalyse , et c'est ma soeur qui habite... Metz, pays de Verlaine et de ces double-artistes en ce seul nom de pseud'eau... La nuit interroge mon insomnie... et ma sérénité.

Bien à vos "visites nocturnes", tant je crois votre intérêt pour les ruines relié à des fantômes de jeunesse venus vous "voir", non ?... A moins que je ne me trompe....

2. sorel le 17-01-2011 à 11:28:09 (site)

Je ne pense pas que les fantômes de ma "jeunesse" soient plus néfastes (?) que ceux de ma vieillesse. On a bien un ange gardien.

3. saintsonge le 17-01-2011 à 18:12:27 (site)

Absolument, l'ange gardien veille ...sur nos pires pensées comme d'enrubanner les bonnes !

Commentaires

1. saintsonge le 06-02-2011 à 15:11:53

Hugnet a dû passer à travers votre calligraphie-ci difficilement lisible , oh, que se passe-t-il ?... Concurrence à la Tour de Pise ?... Il a écrit de beaux articles sur Magritte et Tanguy.... Vous avez le "Collage" chez Léo Scheer ?... Georges Perros pour Papiers Collés, Georges Hugnet pour les "collages, ils se rejoignent dans leur prénom sur-réaliste ! Ciel pâle et gris, rien de bouge, hormis les palmes des arbres Verlainiens autour des jardins avoisinants ma cour...

2. sorel le 08-02-2011 à 10:35:01 (site)

Désolé pour la mauvaise transmission.....

J'aime bien Georges Perros mais malheureusement je ne l'ai jamais rencontré. Un de ses amis, Jean Bouret, un "confrère"m'avait souvent parlé de lui avec chaleur.

3. Saintsonge le 08-02-2011 à 21:44:34

en quelle circonstance évoquiez-vous Perros ?... En quel lieu parisien ?..

4. sorel le 08-02-2011 à 22:57:31 (site)

Oh ! rien de romantique. Jean Bouret était mon confrère aux Lettres Françaises (moi j'étais aux Nouvelles littéraires et à Arts-Loisirs).Rencontre de travail, bistros à Saint Germain des Près, on parlait boutique. C'est vieux tout ça.

5. Saintsonge le 09-02-2011 à 08:11:37

Eh bien, magnifique pour moi de vous savoir aux "Nouvelles littéraires" car je les lisais avec ensuite "le Magazine littéraire" (mon ex a tout gardé ma collection entière ! Ici, je n'ai plus rien ! Plus frêle qu'un Zweig - sans idée suicidaire, rassurez-vous !), puis toute la collection que j'adorais "écrivain toujours" puis "Découvertes, gallimard"...J'ai feuilleté des Jean Bouret, est-ce celui de l' école de Barbizon, Degas, etc ... ?... Ou dis-je une bêtise d'homonymie ?... Les mouettes commencent leurs chants au Pays de Perros...dans le matin pluvieux, à peine des lampes qui commencent à s'allumer aux fenêtres des chaumières avoisinantes.;;;