lettres de la campagne

John Forrester et les écritures antiques.

Forrester pratiquait une peinture qui puisait dans le passé ses sources d'inspiration, mais revues et corrigées par la modernité de l'écriture.

D'ailleurs "Forrester avait conservé le goût des inscriptions. Elles sont liées au cérémonial qui accompagne la mort, gravées dans la pierre, mais avec le temps rendues illisibles : cadences de lettres au dessin noble simple et grandiose. Le latin serait-il la langue de l'oubli au noms du souvenir ?"

C'était une interrogation formulée alors, et qui s'inscrit aujourd'hui dans un courant artistique qui aura perduré pour autant qu'il trouve dans le fait littéraire (ou au moins dans le phénomène de l'écriture) un sens et une source d'inspiration.

C'est à la jonction de la peinture et de la littérature que se trouve une solution à tous les problèmes que l'art se pose dérivant souvent vers des provocations sans souci esthétique. Du plaisir de peindre que reste-il ? Alors qu'avec Forrester, en deçà d'une contenu riche et sans doute codé, le plaisir de la peinture n'est pas nié ni gâché par l'exigence du contenu, ambitieux, et qui trouve sa logique, sa continuité, et exerce toujours la fascination nécessaire pour trouver un regard attentif.

Mario Prassinos parmi les écorchés.

Sous la lumière froide de l'occupation la peinture française a curieusement évolué vers un style privilégiant les accents vifs, voire une écriture écorchée qui traduisait aussi bien les heures sombres, la faim, la peur, une vision agressive de la réalité la plus banale. On peut feuilleter une anthologie de la peinture qui se faisait alors et y croiser, aussi bien Francis Gruber que Roger Toulouse, et encore Jacques Hériold, Jacques Lagrange, Lucien Coutaud, Le Moal, et le jeune Mario Prassinos qui, dans le même temps va donner des illustrations encore plus marquées par la violence du moment, une sorte de désespérance (Sartre, Queneau).

C'est le règne des figures hagardes, des couteaux tendus comme des armes, des lumières blessantes, et jusqu'aux objets qui prennent cette allure pointue. Le temps de la Métamorphose dont Kafka (que l'on découvre alors) avait donné une version hallucinante. Les objets devenaient des bêtes abominables.

Commentaires

1. saintsonge le 15-02-2010 à 13:35:59 (site)

Je m'en serais fait un ami ; entre "écorché vif", se comprendre est plus facile;... Bon lundi...

Et voici les Baliseurs.

C'était dans les années 76-77, la peinture connaissait une de ces crises qui la font évoluer, et offrent aux jeunes talents le moyen d'affirmer leur spécificité, l'apport de leur nouveauté.

Surgissent, dans le paysage conventionnel "les baliseurs".

"Aux ardeurs gestuelles qui ont fait les beaux jours de l'après-guerre, à un art de débordement, succède une peinture de la précision, de la retenue, de la rigueur, excluant tout automatisme, toute spontanéité aveugle, tout mouvement irréfléchi. L'image apparaît sertie dans un dessin tenu d'une main qui s'appuie sur la photographie et vise une qualité scientifique. A l'art de l'effet succède l'art du constat."

Qui sont-ils les artisans de cet effort vers un art discipliné ? Une exposition ("Les baliseurs", galerie Isabelle Lemaigre-Dubreuil) les avait réuni. Jürgen Ehre, Antonio Garcia-Mulet, Lucio Del Pezzo, Jean Zolkiev, Albin Woehl, Raymond Waydelich, Nicolas Hondrogen, Marc Giai-Miniet.

On est là dans l'héritage du dessin d'architecture, et de vues de monuments et de cités antiques, qui connaît alors un véritable regain d'intérêt tant il offre des "visions" idéalisées d'une antiquité reconstituée comme exemple d'ordre social. L'archéologie est aussi la recherche de l'or du temps évoqué par André Breton. Dans la rigueur d'un dessin qui encadre autant qu'il désigne, les baliseurs s'inventent de nouveaux territoires de fiction. Avec des promesses d'émerveillement.

Commentaires

1. Saintsonge le 14-02-2010 à 18:45:16 (site)

Merci de votre "balisage" en mon blog (voyez que vous y êtes arrivé !) ; à l'heure de votre "passage"-commentaire, j'étais en l'altérité de Paul Ricoeur , en somme , nous communiquions par télépathie ?.. La photo de mon fils date de mon ancien appartement quand il jalousait la machine sur laquelle j'ai "écrit" force livres (manuscrits en cartons), je n'avais - et ne voulais pas - d'internet !... Je dois reconnaître que l'outil du diable oeuvre avec le monde, ce que le tempo de ma machine, quand je composais romans ou poésies, ne pouvait m'offrir (la solitude était doublement plus grande, de fait ! Mon fils vint peu sur douarnenez... (je placerai bientôt deux photos du lieu même de cet appartement, et, le port de douarnenez, si vous revenez en mon blog...) Aujourd'hui, si le philosophe de l'altérité me venait voir, je lui dirai que j'apprends à "accepter la mort", du moins "faire l'expérience de la mort afin de l'intégrer dans son acceptation", ici, sur Tréboul où peu d'âmes vivent, sinon passivement passéistes !.. Je suis près de la dernière demeure de G. Perros, aussi, ajoutons !.. Merci encore de votre passage, qui réveilla du coup mon esprit tant soit peu faillible...à la schiele !

Revue Topiques, l'art de la débrouille.

Une nette coloration post surréaliste qui était alors la note dominante dans un après guerre encore secoué par l'horreur de l'Histoire et le surgissement d'une génération qui revivait ce qu'avait vécue la génération qui donnera "dada" et le surréalisme autour de Breton, Aragon, Soupault .

Mais le charme de la revue tenait surtout à la manière dont elle avait été éditée. Sans moyens apparemment et s'en tenant à la ronéo de bureau qui était en ces années encore fort peu techniques, l'instrument le plus courant d'édition de ce type de publication.

On y sentait l'encre et la main qui calligraphie le titre de la couverture. Quelque chose de spontané, le ton de l'amateurisme qui est alors le style de la passion.

Vita Sakville West à l'heure de Lesbos.

Une première lecture de la biographie consacrée à Vita Sakville-West m'avait donné l'impression que l'écriture (pourtant abondante) chez cette femme capricieuse, répandue dans le monde et ravageuse des coeurs féminins, n'était qu'un innocent hobby que sa fortune lui permettait d'exercer, assurée de trouver audience dans un milieu où elle régnait par son opulente beauté et le renom de sa lignée.

Il faut rendre justice à l'effort que représentait, en fait, la pratique de l'écriture chez une mondaine qui savait sacrifier ses loisirs pour un roman en cours, et même placer celui-ci en ligne de mire de son quotidien, l'écriture étant, pour elle, le moyen de conjurer le mal qui la ronge : n'être pas en mesure d'hériter (parce que femme) du fabuleux domaine familial, le château de Knole où elle passera sa jeunesse et qui sera le cadre privilégié de la fiction de Virginia Woolf dédiée à celle qui avait été sa maîtresse (Orlando).

Mais, avec la complicité de son fils qui ouvrira les archives familiales à l'auteur (Victoria Glendinning), l'ouvrage révèle un aspect plus intime de Vita. Sa riche vie sexuelle placée sous le signe de Lesbos, avec l'arrogance que lui permettait sa classe sociale. Y défile une quantité de femmes qui s'illustrent dans les lettres, le journalisme, les mariages blancs, les voyages somptueux. Figures d'un cinéma du coeur et de l'esprit qui ne manque ni de charme, ni de chic.

Commentaires

1. Saintsonge le 14-02-2010 à 11:12:04 (site)

Il y a une chose très étonnante, c'est que je viens d'ouvrir votre page en ayant la même pose que la photographie de votre article, comme si mon reflet s'était soudainement affiché, effet plus que stupéfiant, je vous assure !..

Maurice Sachs, dernières heures.

Ainsi cumule-t-il le destin des prisonniers (François Villon, Sade Jean Genet)) pour outrage aux moeurs ou toute autre atteinte aux lois sociales, et la mort sordide d'un Héliogabale.

Dans la vaste mythologie qui entoure les années noires sous le signe sinistre de l'aigle nazie la figure de Maurice Sachs prend un relief singulier. A croire que l'époque se fardait de son mal, de son cynisme pour répondre à la nature profonde qu'il développe déjà dans l'insouciance des Années folles.

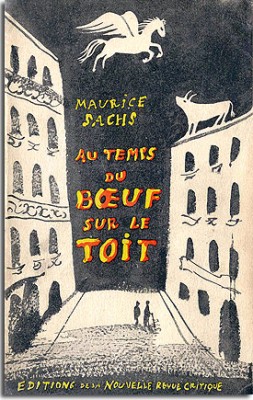

Maurice Sachs au Boeuf sur le toit.

Les nombreux biographes additionnent les termes censés bien cerner l'étrange personnage : aventurier, escroc, séducteur, jouisseur, voleur, opportuniste, irresponsable, ivrogne, amoral, dilettante, snob, ivrogne, charmeur, cynique, naïf, menteur, hédoniste. Au choix, et selon l'angle privilégié il peut remplir tous les rôles, répondre à toutes les injures.

Snob et mondain, le voilà donc au coeur des Années folles et au rythme de ses fêtes, à la pointe des libertés, des affronts, des défis, des provocations. Il découvre, et plus vite que tout autre, plus pleinement, toutes les nouveautés de l'art et des lettres et la liberté des moeurs qui sert de lien à cette orgie de l'esprit : de l'art nègre au jazz en passant par le cinématographe qui passe entre les mains de Man Ray ou de Cocteau. Au Boeuf sur le toit, cette cathédrale de l'art en marche, il figure aux tables les plus prestigieuses, là où il convient d'être vu. Dans l'intimité affichée de Cocteau, Max Jacob, Picasso, Coco Chanel, Gaston Gallimard, Francis Poulenc, Picabia. On les retrouvera, pour certains, épinglés avec hargne et non sans humour dans les pages brillantes de "Au temps du Boeuf sur le toit"

Commentaires

1. Saintsonge le 12-02-2010 à 13:55:58 (site)

Deux fois "ivrogne", écrivez-vous, eh bien, il dut être bien fâcheux, malgré son renom ; mon père l'est, et, je sais de quoi je parle..., de quoi il en retourne, ignoble ce côté-là de tout homme !

La NRF et son destin.

La tonalité protestante cependant va déterminer une ligne de conduite guidée par Jean Schlumberger : purification des moeurs littéraires, bon usage de la langue, autonomie de l'art et renouvellement du roman, qu'illustrera la publication de l'ouvrage de Gide : "La porte étroite".

Les directeurs successifs de la revue : Jacques Copeau, Jacques Rivière, Jean Paulhan, Marcel Arland, Georges Lambrichs, Jacques Réda vont infléchir l'esprit de la revue mais sans jamais la faire chavirer dans les excès des combats idéologiques, ni les aspects les plus expérimentaux de la création littéraire. Ce qui la fait absente de certains combats historiques, mais maintient le niveau respectable d'une littérature qui assume sa maturité.

Sa survie laborieuse au choeur d'une évolution confuse de la littérature (et de sa fonction sociale), traduit bien l'énorme fossé qui s'est creusé entre le public et l'univers d'une création de qualité et détachée des tares sociales

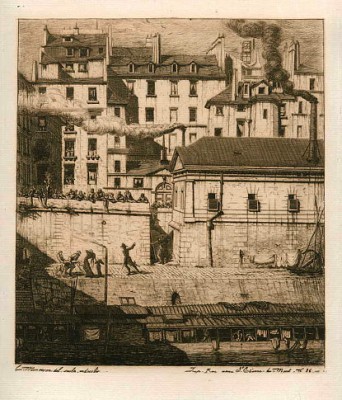

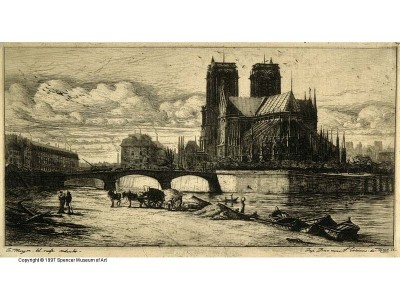

Méryon à la morgue.

Méryon s'est placé face à l'Hôtel-Dieu, qui a aujourd'hui disparu, porté, par les soins de Viollet-le-Duc, de l'autre côté de la place, laissant l'espace libre pour y dresser l'orgueilleuse statue d'un Charlemagne impérieux.

Quand Méryon le voit, c'est un ensemble de bâtiments vétustes, en partie délabrés, où l'on entasse jusqu'à six les malades dans un seul lit, parfois un agonisant près d'un mort, et un malade pas loin de l'être aussi.

Méryon est bien là dans son monde d'horreur muette, impassible et sombre, dans un Paris qui est resté médiéval en nombre de ses endroits et surtout aux abords de la Seine, cette route aquatique complice de tant d'horreur honteuse, et propice aux crimes. Un Paris que réinventera Eugène Sue, qu'esquissa d'une plume ardente Victor Hugo. Et dont Baudelaire s'inspire pour alimenter son spleen.

Commentaires

1. Saintsonge le 11-02-2010 à 11:19:20 (site)

Avouer son ignorance, c'est s'en guérir, ici, sincèrement, je ne le connaissais pas ! Merci de l'apport.

Soupault regarde le douanier Rousseau.

Eclectique il l'est, tant pour ses options littéraires (de Labiche à James Joyce), que picturales, et en cela exemplaire. Autant André Breton, en dépit de sa clairvoyance et de son acuité, n'échappe pas toujours à un certaine sectarisme, Soupault (au risque d'irriter justement ses amis) voit plus large et sans préjugés.

Cela le mène de Piero della Francesca au douanier Rousseau en passant par William Blake. Pratiquant une approche de la peinture qui ne se donne pas pour argument un style mais un univers personnel dans lequel il se reconnaît.

Le cas du douanier Rousseau est particulièrement intéressant parce qu'il met en lumière le caractère à la fois "sauvage" et merveilleux d'un univers qui a trouvé son auditoire par l'intermédiaire des poètes (Jarry, Apollinaire, Fargue) et s'est développé dans une grande solitude qui est le ferment des oeuvres puisant dans le plus profond du subconscient. La curiosité de Philippe Soupault à son égard est celle d'un sourcier : journaliste, éditeur, galeriste, Soupault a été un formidable découvreur de talents.

Commentaires

1. Saintsonge le 10-02-2010 à 18:49:38 (site)

"découvreur de talents", on pourrait le baptiser, justement : "douanier"-Soupault ?..

Klossowski entre Dieu et Sade.

La raideur des personnages, l'espèce de stupéfaction largement partagée par les acteurs d'actions vécues dans des ralentis exquis, confèrent une étrangeté aux scènes dont l'énoncé érotique perd de sa puissance et évidence, pour entrer dans une zone floue, d'évocation et comme somnambulique.

Il y a une distinction et une affectation qui dénaturent le récit dessiné (car ce sont semble-t-il comme des scènes arrachées à une narration), et Klossowski s'est aussi évertué à illustrer ses propres textes d'un érotisme froid, déstructuré et marqué par de vagues relents de religiosité.

L'effet donné est celui d'une attente ou de vagues rêveries qui se veulent glauques et ne sont que des rituels désuets, comme dans le but de se choquer soi-même. Se provoquer.

L'érotisme, avec un livre de Sade dans une main, et dans l'autre un chapelet.

Commentaires

1. Saintsonge le 10-02-2010 à 19:34:22 (site)

Là, évidemment, c'était dilemne je suppose à choisir L' oeuvre présentée de ce trouble-âme ?..

Votre dernière phrase, très rimbaldienne, d'ailleurs ; pour info, peut-être le connaissez-vous parrain d'un des fils de Perros, Jean-marie, lequel en fut perturbé à ce que j'ai pu savoir, les visitant...?

André Gide et l'art.

Certains portraits (Trémois, Klossowski, Bécat, Dunoyer de Segonzac)) n'ont qu'une valeur documentaire et ne soulignent pas une fréquentation suivie de l'artiste. Cette prise de distance avec la peinture étonne d'autant plus que Gide est, par nature, un esprit curieux, avide de découvertes et fort ouvert sur des univers qui ne sont pas pour autant proches du sien (ses engagement pour Dostoievski,, Simenon, Henri Michaux, Antonin Artaud).

Gradiva et le blason du corps.

Le processus amoureux (analysé par la littérature) conduit à cataloguer les différentes parties du corps à partir desquelles peut naître le désir et l'amour qui le comble. Ce sera le "blason du corps", une célébration de l'anatomie éclatée, dont furent friand les poètes précieux du XVI° siècle. Il me semble qu'un contemporain, (Jean-Clarence Lambert), s'est aussi attaché à ce jeu érotico-poétique.

André Gide, "homme de lettres".

Le voilà épinglé avec attention (un rien de tendresse aussi), suivant chacun de ses gestes, relatant tous ses choix, le mettant toujours en situation centrale parmi tout ce que le monde des lettres de l'époque compte de célébrités, d'écrivains souvent à son égal, contraints d'assumer leur rôle. Y passent, en figures de légende tous ceux dont Gide a la confiance et l'amitié (en particulier Roger Martin du Gard qui est l'un des plus présents) le personnel de la NRF dont Gide avait été l'un de initiateurs, Marc Allegret l'objet de son amour (presque paternel) et naturellement Elizabeth et Catherine la première fille de Maria et la seconde de Gide lui-même.

En allant au moindre détail la Petite Dame démystifie la "grand homme" sans l'avoir voulu. Le Journal ("cahier" est-il précisé) a des allures d'inventaire, et la tournure des rapports de police. Utile sans doute au chercheur qui veut préciser l'un des aspects multiples d'une vie fort active portée sur le travail littéraire dans ses moindres détails. On est au coeur d'une sorte de laboratoire qui enferme le créateur parmi ses manies, ses angoisses de créateur, ses choix et ses options (même en politique) qui vaut surtout pour sa dimension documentaire. De trop savoir sur l'objet de notre admiration gardons nous les raisons de l'admirer ?

Commentaires

1. Saintsonge le 07-02-2010 à 18:58:28 (site)

Tout de même, sous l'égide de Gide, Proust n'eut pas la "gloire"...

Gradiva en passant par André Breton.

Dans l'étonnant "Gravida" Wilhelm Jensen conte l'histoire d'un archéologue qui tombe amoureux d'une figurine admirée sur un bas-relief et qu'll croise dans les ruines de Pompéi. "On apprendra par la suite que la jeune fille aperçue par l'archéologue est une amie d'enfance à qui son sentiment amoureux s'adressait en réalité, via le détour de cette construction fantastique complexe".

Gradiva, qui fait l'objet d'une analyse de Freud (la première consacrée à un texte littéraire), attirera l'attention d'André Breton, et on choisira ce nom pour une galerie d'art créée en 1937 rue de Seine (à l'emplacement de l'Académie Duncan) consacrée essentiellement à la "production de la peinture surréaliste". C'est Marcel Duchamp qui en dessinera la porte (en forme de silhouette d'un couple).

Nul ne peut ignorer le miracle des rencontres au milieu du seul souvenir d'une citée d'antan, et d'y retrouver les fantômes de ses plus belles habitantes.

Georges Bru, un hymne à la chair.

Il fut, au début de la carrière de l'artiste (dans les années 60), placé sous le signe d'un surréalisme attardé, plus complexe en son développement et plutôt joué comme un jeu d'assemblages d'un bizarre blason. C'est en progressant, en gommant les détails, que Bru atteint la force expressive (l'effet de choc) d'un corps abandonné à son sort, à sa puissante laideur de chair et rien que de chair.

On le sait féru de littérature (de la bonne à la populaire) disons de Breton et Mandiargues au roman policier, et cela donne à son travail, si intimiste, une force de concentration qui demande, pour le voir, un soin d'entomologiste. Ne regarde-t-il pas les êtres comme d'étranges (d'inquiétants) animaux.

Il tend vers le minuscule, situe le regard à travers les lunettes d'une savante (et sans doute perverse) connaissance de ce que l'intime sécrète d'horreur. Si son dessin et voluptueux et soyeux (tout les commentateurs le notent), c'est pour mieux nous entraîner vers sa délectable et sadique vision qui ne s'offre aucune respiration. Ne sont-ce pas des scènes arrachées à quelque chambre tiède et nimbée d'une lumière de nulle part. Chambre de supplice plus que d'amour. Et théâtre de cérémonies secrètes.

Baudelaire et Méryon.

Le travail prodigieux du graveur n'échappe pas à sa sagacité : " Par l'âpreté, la finesse et la certitude de son dessin, M.Méryon rappelle ce qu'il y a de meilleur dans les anciens aquafortistes. Nous avons rarement vu, représentée avec plus de poésie, la solennité naturelle d'une grande capitale. La majesté de la pierre accumulée, les clochers montrant du doigt le ciel, les obélisques de l'industrie vomissant contre le firmament leur coalitions de fumées, les prodigieux échafaudages des monuments en réparation, appliquant sur le corps solide de l'architecture leur architecture à jour d'une beauté arachnéenne et paradoxale, le ciel brumeux, chargé de colère et de rancune, la profondeur des perspectives augmentée par la pensée des drames qui y sont contenus, aucun des éléments complexes dont se compose le douloureux et glorieux décor de la civilisation n'y est oublié."

Tout y est dit, car Méryon se distingue largement de ses contemporains en offrant un Paris de catastrophe annoncée, d'angoisse diffuse, avec, en insistance, ces envolées d'oiseaux tournoyant dans le ciel, en armées conquérantes et cependant prises de vertige.

C'est un Paris crépusculaire. Et si l'ordre des choses, des rites, des usages y est respecté on perçoit l'annonce d'un orage imminent. Venu de quel enfer ?

Commentaires

1. Saintsonge le 05-02-2010 à 14:10:09 (site)

"Venu de quel enfer ?"

- Mais, celui de Rimbaud, ou de Hugo le ténèbreux, le lugubre..., voire d'un "voyage à Cythère" : là où "satan semble avoir pris le parti des souffrances de l'humanité coupables"

Man Ray descendu de l'Olympe.

En en faisant, dans leur oeuvre, des muses, sorte de figures distancées de la réalité par l'exagération de leur beauté, une mise en situation de défier le temps qui atteint tout être dans sa chair à la dimension du quotidien. Figures d'icônes qui entrent dans la mythologie. Nous en chérissons la découverte qui aide à notre ouverture adolescente sur le monde.

Pourtant les témoignages du quotidien révèlent un tout autre aspect de ces relations qui ont pour cadre, des parties de campagne, des fêtes, dans le rythme qui scande la vie de l'homme le plus ordinaire.

Ces personnages de mythologie deviennent alors de simples figures de voisins, d'amis, que l'on surprend grâce au clic-clac indiscret d'un appareil photographique d'amateur, dans les postures qui ne sont pas celles d'un Olympe de fantaisie, mais dans la banalité des plaisirs partagés quand on aura laissé au vestiaire son talent, ses rêves, la posture du créateur qui sait fabriquer des rêves avec les miettes du banal.

Commentaires

1. lapinbleu2 le 04-02-2010 à 10:35:19 (site)

hello !!

trés intéressant..

bonne journée.. jean claude..

Ruines domestiques.

Il avait été question, quelque part, des Poupées de Dixmude (sans doute en Belgique) et, au travers d'une porte, dévalaient, comme une cascade, sur ce qui avait du être un escalier, des gravats dont l'ensemble avait quelque chose de suffoquant, d'insolite. Et d'une certaine beauté. C'était aussi le premier texte d'Alechinsky.

Alors que les ruines antiques, nettoyées par le temps, lissées par le vent, les mains des visiteurs, distillent une sorte d'impérieuse grandeur que n'avait peut-être pas le bâtiment en son état normal, et une once de mélancolie délicieuse, les ruines à l'état brut nous agressent. Disent le malheur qui a marqué un lieu. Deviennent le cadre d'une tragédie âpre parce qu'elle est proche de nous. Notre contemporaine.

Aux ruines des bâtiments collectifs (le Reichtag à Berlin en 1945), s'associe d'ordinaire une page d'Histoire, alors que la ruine domestique, découverte au hasard d'une promenade, dans le mystère feuillu de la forêt (était-ce une maison de garde chasse), souligne un drame de famille, devient le trace d'une tragédie qui touche l'homme dans son intimité.

photo du blog : antlis.blog.lemonde.fr

Ger Lataster, la peinture vécue.

Ger Lataster a exposé à Paris (dans les années 70) chez Paul Facchetti qui fut une galerie ouverte sur les courants les plus audacieux de l'époque.

Lataster était exposé sur des cimaises qui avaient révélées Jackson Pollock. une peintre d'action.

Peindre, pour lui, c'est vivre la peinture, combattre avec la matière, explorer ses dessous, valoriser ses élans, exalter ses couleurs. Et toujours gagner de plus vastes espaces.

J'ai le souvenir de son atelier d'Amsterdam, avec ses murs en briques roses, et ses baies largement ouvertes sur l'espace. C'était la fête du geste sans complexe qui s'invente ses parcours, ses bouquets ardents de fleurs folles, un remuement (comme dirait Henri Michaux) qui gagne les lointains de la stratosphère, abolissant les distances, les limites, et nous précipitant dans la danse de l'espace, le grouillement interne de la vie de la matière. Ce frémissement intense qui maintient la vie et défie la mort.

Portique flamboyant.

Victor Hugo aura dessiné pour nous ce portique qui ne tient à rien de connu mais suppose des architectures tremblantes de crainte devant les gouffres auxquelles elles donnent accès. Car il est tout un appareillage inventé pour sortir de notre quotidien, préparer à de nouvelles contrées où rôdent de redoutables fantômes. L'architecture qui l'annonce est au plus près de cette montée lente et inexorable de menace contre laquelle elle n'offre que la dentelle de ses fragiles érections. Elle défie ses peurs autant qu'elle prépare aux voluptés d'un rêve magnifique.

La splendeur des palais n'est-elle pas une manière de conjurer cette crainte, sinon qu'on s'y engouffre à la quête d'improbables souvenirs et d'une mémoire en lambeau.

L'architecture suppose les foules, appelle à la fête, à l'émeute. N'est-ce pas dans les salons où la monarchie célébrait ses futiles pouvoirs que la foule a exhibé des têtes sanglantes emmanchées sur des piques ?

Mais c'est l'inimaginable qui offre encore plus de menace. Notre peur est à la mesure de nos connaissances, au delà c'est la chute dans l'inconnu. On pourrait y situer les portes de l'Enfer.

On partait d'un rêve (d'un appétit de rêve) on débouche sur le cauchemar. Ne sont-ils pas voisins, ou les deux faces d'une même médaille. Selon la phase que l'on contemple on s'émerveille ou l'on s'effraie.

Commentaires

1. Saintsonge le 02-02-2010 à 12:35:17 (site)

Le pauvre Nerval que nul n'aima

Son triste esprit comme un trépas

Sa vie fut ses romans et vice-versa

Je pense qu'une même phrase, bonne ou mauvaise, sera interprétée différemment, selon qu'on soit d'humeur joyeuse ou tristement lugubre comme le plus vénéré des lieux hugoliens !...

Man Ray, sur un toit brûlant.

Fanatique du jeu d'échec (il en conçoit de fort beaux) Man Ray aime y jouer avec son ami Marcel Duchamp. C'est la réunion au sommet. Au sommet du Théâtre des Champs Elysées où est donné le ballet "Relâche". Ecrit par Picabia, musique d'Eric Satie, avec un entracte cinématographique de René Clair. C'est là qu'intervient Man Ray qui se livre à quelques démonstrations gestuelles, la partie d'échec ayant valeur d'intermède de réflexion dans un festival de fantaisies.

Qui perd gagne, et la force au jeu des deux protagonistes permet une satisfaction de victoire alternative. Ils se mettent en situation de danger, de vertige, la partie d'échec si bien nommée participant d'un rituel où tout est symbolique.

Commentaires

1. Saintsonge le 02-02-2010 à 11:40:26 (site)

Sont-ils en haut d'une "tour" du théâtre, ces deux grands "fous" du Roi surréaliste, jouant en diagonale leur partie croisée, échec à la raison, mat à leur inconscience ?..

Dans les ruines de Tipasa.

On évoquait des légions romaines casernées en l'endroit et festoyant les soirs d'été à la lueur des torches. Le couvre feu nous interdisait des manifestations aussi ostentatoires de notre joie d'être réunis autour d'un festin, avec en fond sonore une musique aigre que nous changions parfois pour des chanson françaises, ou la rage du jazz qui prenait sous le ciel étoilé des sonorités étranges qui nous allaient au coeur.

Mais, bravant la consigne, certains allaient rôder dans les ruines, chassant des animaux de la nuit qui s'y croyaient oubliés, et l'on parlait de rendez-vous galants, eux aussi interdits. Le port du fusil donne du prestige dont il est parfois difficile (et risqué) de tirer profit. (a propos de la guerre d'Algérie).

Les Passages parisiens comme La Vie mode d'emploi.

C'est que la vie y prend une autre dimension qu'au grand air. Il est une rue compressée, mise en boîte, un monde fermé sur lui-même, où le visiteur s'engage comme dans un labyrinthe. N'y aurait-il pas, cachées, des trappes, des soutes où disparaîtraient ceux qui se risquent dans cet univers fermé et qui ne donne, du ciel, qu'un pâle reflet filtré par les vitrages de ses voûtes.

Même les sons y prennent un ton particulier, feutré, ou comme frotté à quelque frontière matérialisée par les vitrages des vitrines qui se succèdent, s'additionnent au rythme de notre marche. Mais marche-t-on dans un Passage ? En tout cas, pas de la même manière que dans la rue. Le pas devient plus mou (serait-ce celui d'un ange ?), il accompagne, ou souligne l'état de demi somnolence mentale dans lequel il nous entraîne, nous disposant à en mieux apprécier l'esprit et cette espèce de disponibilité dans laquelle il nous met à l'aventure de l'esprit.

Commentaires

1. fontenouilles le 01-02-2010 à 16:20:03 (site)

Beau teste qui m'a rappelé des souvenirs lorsque j'étais encore une parisienne.

La classe de René Guy Cadou.

Une salle de classe qui est son domaine, dont il est le maître, résume le monde promit aux élèves qui s'alignent en harmonie et rigueur pour l'aborder, l'appréhender avec ce sens de la poésie que devait lui donner un Cadou maître d'école autant que poète.

La vie campagnarde vient là, battre à la porte, aux fenêtres ouvertes l'été sur le parfum des fleurs qui poussent, sauvages et diverses aux alentours.

La familiarité de l'enseignement à sa base, et dans sa diversité, donne la juste mesure de ce qui va être la poésie que Cadou distille au quotidien (écrivant régulièrement, le soir, après la classe). Ce qui témoigne d'une continuité de pensée et une unité de ton entre le travail (le partage du savoir) et la délectation de ce qu'offre le réel vécu avec une intensité qui se refuse tout excès, emphase, et trouve toujours les mots les plus justes pour le dire, le célébrer.

Car de même qu'il célèbre le savoir dans sa classe, Cadou célèbre le monde qui l'entoure dans sa poésie.

Commentaires

1. saintsonge le 01-02-2010 à 10:42:08 (site)

Très bien, vous noterez René-Guy Cadou dont on n'évoque que trop rarement son nom né en Sainte-Reine de Bretagne, sinon dans "les forges du vent" ou dans "Bruits du coeur", merci pour lui.... Mon coeur bat à l'unisson de votre article dans le vent du jour !

Cocteau sur tous les fronts.

Il lui sera assez reproché d'avoir abordé tous les genres, de vagabonder des références antiques aux sirènes de la modernité, et une certaine désinvolture, jusque dans son attitude dans le monde qu'il aime fréquenter (tout comme Proust) mais sans doute juge-t-il nécessaire ces grandes brassées dans le courant des modes (qu'il suit ou parfois précède) ramenant à lui tout incident, événement et jusqu'aux faits divers dans son jargon et sa valise de voyageur élégant (on est à l'époque où Paul Morand célèbre l'homme pressé). Il est partout à la fois, à l'affût dirait-on des moindres frissons de la sensibilité collective et sachant toujours y répondre. D'où son succès, ses facilités, ses accoutrements, l'arête aiguë qui lui vaut la haine de ceux qu'il provoque (les surréalistes).

Commentaires

1. trasboy le 31-01-2010 à 15:51:32 (site)

j adore JEAN COCTEAU et son ecriture.

bonne journee

alexandre

2. Saintsonge le 31-01-2010 à 17:59:25 (site)

Sauf de ses amours Amicales, vrai, il ne fut pas très aidé de ses artistes semblables !..Vous avais-je déjà noté ce qu'il disait :"je sais mieux faire l'amitié que l'amour"...Les spasmes brefs ne lui dirent rien qui vaille... Heureux de le revoir ici !

Le Paris de Jacques Prevel c'est Artaud.

J'ai longtemps erré dans ce réseau de ruelles encore médiévales conservées au coeur de Paris, ponctuées de galeries d'art, de librairies attachées à la poésie. On s'y construit un espace qui a des allures de bulle échappant à la réalité et aux contingences d'un quotidien autrement médiocre. Pratiquement, chaque immeuble est marqué par le souvenir d'un illustre habitant, une page ardente de l'histoire de la littérature. Tant d'ombres s'y rencontrent, tant de souvenirs s'y réveillent, c'est une promenade chargée et chatoyante.

Commentaires

1. Saintsonge le 31-01-2010 à 12:46:04 (site)

La "boule à cris" fut dans quel immeuble, exactement ?.. Il ne fut pas tendre avec lui-même, donc forcément nullement avec qui pouvait le côtoyer, je pense... C Q F D

Bloomsbury à la campagne.

Vanessa et Duncan Grant, qui partage sa vie, entreprennent de décorer la maison à leur manière, c'est à dire en peignant d'abondance murs, portes, meubles, composant une épopée tendre et narquoise où se mêlent références et délectation, tant la peinture pour eux est exercice de plaisir et non spéculation intellectuelle.

Il en sera de même pour Dora Carrington dans la demeure qu'elle partage avec Lytton Strachey (Ham Spray) qui peint sur tout support, avec une totale indifférence des usages d'un métier qu'elle place sous le signe du plaisir.

A Charleson Roger Fry intervient aussi qui a créé avec Vanessa un atelier d'art appliqué. Foyer incandescent de la vie intellectuelle de Bloomsbury, Charleston en sera aussi l'ultime refuge. La disparition progressive de ses membres place le lieu dans cette zone d'élection où intervient le poids des souvenirs. Il est une mémoire de ce qui aura été une grande et généreuse aventure de l'esprit et de la liberté sexuelle dont il aura été le cadre.

Parlons peinture.

Paradoxe encore quand on voit émerger alors de nouvelles tendances qui impliquent une mise en forme des théories qui justifient les audaces nouvelles, les incursions dans des espaces nouveaux. Autant Malevitch que Mondrian, Kandinsky que Braque, Picabia que Masson, Max Ernst que Soulages ne répugnent pas d'exposer des théories sur lesquelles s'articule leur démarche.

De fait, autant le peintre figuratif échappe à ce souci de théoriser, autant le peintre abstrait se croit obligé de se justifier. Figuratif, on suit la nature, la réalité, donnant du style à une chose extérieur à soi, et qu'on absorbe, traduit ; le peintre abstrait tire sa substance de lui-même, de l'émotion à l'état pur, de cette réflexion qui le conduit à refuser le réalisme au nom d'une ouverture de la peinture sur l'identité même du monde dans son unité fondamentale. On ne peint plus le paysage mais la dimension (imaginée) de l'espace.

Parler de peinture c'est faire preuve aussi d'un certain dilettantisme mal vu, comme l'éclectisme qui passe pour de la futilité.

J'aime dans le terme même utilisé par André Lhote une invite tranquille, bienveillante, comme s'il nous proposait de nous rassembler au coin du feu pour deviser en toute simplicité.

Parler de peinture n'est-ce pas aussi parler de soi, de ses rapports avec le monde de l'art, de ses attentes, de ses trouvailles, de ses questionnements sans quoi nous n'avançons pas dans la vie.

Parler peinture c'est proposer une approche sensible, et parfois savante, de l'art qu'il ne suffit pas d'admirer passivement, mais dont on appréciera mieux la force proposée, si on en connaît mieux le mécanisme.

Donner à voir rend hommage à Paul Eluard.

Chaque critique invité (Gérald Gassiot-Talabot, Jean-Clarence Lambert, Raoul-Jean Moulin, José Pierre, Jean-Jacques Lévêque, Pierre Restany) avait la responsabilité d'une "section" placée sous un signe qui en assure la cohérence tant dans le sujet des oeuvres proposées que la circulation, entre elles, d'une idée commune.

"Proposition pour un jardin" (lui-même s'inscrivant dans une longue série d'expositions présentées à l'origine à la galerie Le Soleil dans la tête, dans les années 60), offrant un regard sur la peinture naturaliste, une manière toute particulière d'aborder le thème de la nature dans le sillage de Bachelard, ce qui n'excluait pas l'abstraction largement représentée dans une mise en scène de Jean Berthier ; sous le titre bref de "Tilt" (mise en scène de Miralda) une petite incursion dans le domaine de l'objet ; enfin, avec "Le bain avec Andromède" (un clin d'oeil à Robert Desnos), les savoureuses inflexions gestuelles d'un Janson ou d'un Graziani.

Sur le thème du "nu" Jean Clarence Lambert rassemble une dizaine de peintres dont Bertini, Lapoujade, Fontana, Artias, Izumi.

Ce sont les "espaces et structures oniriques" que propose Gassiot-Talabot : Atila, Biasi, Byzantios, Cremonini, Monory, Segui, Kujawski.

Raoul-Jean Moulin se penche sur "un réalisme démystifié" qui lui permet de rendre hommage à Cheval-Bertrand, qu'entourent Hernandez, Lybinka et Tabuchi.

"J'enseigne ce que je ne sais pas", une formule choc de Jean-Clarence Lambert, souligne l'esprit et l'humour de Adzak, del Pezzo, Klasen, Niki de Saint Phalle, Martial Raysse, Télémaque, Toyen, Silberman.

Pierre Restany s'attache à "l'art mécanique" illustré par Beguier, Bertini, Pol Bury, Nikos, Rotella.

Commentaires

1. Saintsonge le 15-02-2010 à 16:48:08 (site)

Joli tel un Manuscrit de Qumrân !

Le paysage "antique" de douarnenez, je l'ai placé pour demain, si vous désirez aller voir ce que vous connaissez peut-être...